|스마트투데이=김나연 기자| 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 5일(현지시간) 열린 CES 2026 기조연설을 통해 AI의 정의를 '화면 속'에서 '현실 세계'로 확장했다. 그는 챗봇을 넘어 로봇과 자율주행차 등 물리적 세계와 상호작용하는 물리적 AI(Physical AI)의 시대가 도래했음을 선언하며, 이를 실현하는 데 필요한 소프트웨어와 하드웨어 인프라를 동시에 공개했다.

● 물리적 AI: "중력과 싸우기 전, 가상에서 검증하라"

젠슨 황 CEO가 정의한 물리적 AI의 핵심 전제는 '실패 비용 제로(0)의 철학'이다. 현실 세계의 로봇이 물리 법칙을 배우기 위해 수백만 번 사고를 내는 것은 비용과 위험 부담이 너무 크기 때문이다.

이날 기조연설에 앞서 진행된 패널 토론에서 스킬드 AI의 디팍 파탁 CEO는 "현실 세계에서는 로봇이 수백만 번 넘어지며 배우는 것이 불가능하지만, 가상 시뮬레이션을 통해 로봇의 훈련을 도울 수 있다"고 AI 개발의 난제를 짚었다.

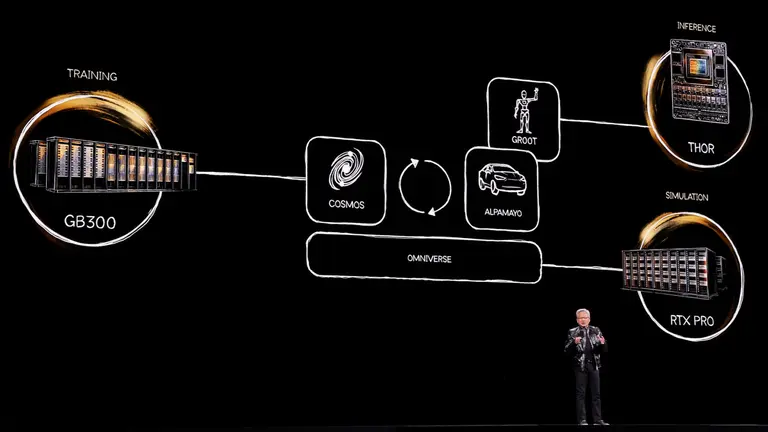

이어진 본 행사에서 젠슨 황 CEO는 마치 이에 대한 해답을 제시하듯 '시뮬레이션'의 중요성을 역설했다. 그는 "현실 세계의 중력과 마주하기 전에(long before you have to spend any time dealing with gravity) 컴퓨터 안에서 모든 검증을 마쳐야 한다"고 강조했다. 훈련과 시뮬레이션, 추론으로 이어지는 3단계 시스템을 통해 가상 공간에서 무한히 실패하고 학습함으로써 현실에서의 오류를 '0'으로 수렴시키는 전략이다.

이를 구현하는 핵심은 엔비디아가 직접 개발해 이날 공개한 월드 파운데이션 모델(World Foundation Model) 코스모스(Cosmos)다.

기존의 대규모 언어 모델(LLM)이 줄글(텍스트)의 문법을 학습했다면, 월드 파운데이션 모델은 현실 세계의 물리 법칙을 학습한 AI 모델이다. 코스모스는 텍스트나 영상 명령만 입력하면 중력, 마찰력, 빛의 반사 등 물리 법칙이 완벽하게 적용된 3D 환경과 기상 악화 같은 돌발 상황을 '합성 데이터'로 생성해낸다. 데이터가 부족한 현실 세계 대신, AI가 만든 가상 세계에서 로봇을 훈련시킬 수 있게 된 것이다.

엔비디아는 코스모스로 훈련된 자율주행 모델 알파모(Alpamo)를 공개하며 월드 파운데이션 모델의 효용성을 증명했다. 알파모는 단순한 사물 인식을 넘어 "앞차가 서행 중이니 추월하겠다"는 식으로 원인과 결과를 실시간으로 추론하는 능력을 갖췄다.

이러한 '시뮬레이션 우선 전략'은 제조 산업 전반의 풍경을 바꾸고 있다. 젠슨 황 CEO는 반도체 설계 자동화(EDA) 분야의 3대 거물인 케이던스, 시놉시스, 지멘스와의 파트너십을 언급하며 "우리는 컴퓨터 안에서 칩을 설계하고, 공장을 짓고, 로봇을 훈련시킨 뒤에야 물리 세계에 적용한다"고 설명했다.

특히 반도체 설계 자동화(EDA) 분야의 3대 거물이 엔비디아의 AI 에이전트를 자사 툴에 통합한 점은 시사하는 바가 크다. 이는 단순한 기술 제휴를 넘어, 설계부터 검증까지의 전 과정에 AI가 엔지니어와 협업하는 방식이 반도체 및 제조 산업의 새로운 표준(De facto Standard)으로 자리 잡아가고 있음을 의미한다.

● 극한의 코디자인: 무어의 법칙이 느려진 곳에서 시작된 혁신

문제는 현실 세계를 통째로 시뮬레이션하고 수많은 AI 에이전트를 동시에 운용하는 작업에 상상 이상의 컴퓨팅 파워가 필요하다는 점이다. 하지만 이를 뒷받침해야 할 반도체 성능 향상 속도는 예전 같지 않다.

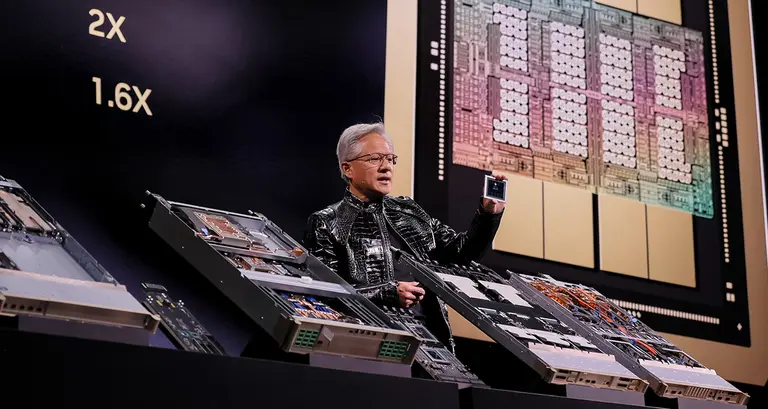

젠슨 황 CEO는 이날 "무어의 법칙은 크게 둔화되었다(Moore's Law has largely slowed)"고 진단했다. 무어의 법칙은 반도체 집적도가 약 24개월마다 2배씩 증가한다는 업계의 황금률이었다. 하지만 최근 트랜지스터 수의 증가 폭은 연간 약 1.6배에 그치는 반면, AI 모델의 연산 수요는 매년 10배씩 폭증하고 있다. 기존의 반도체 설계 패러다임으로는 이 격차를 메울 수 없는 상황이 온 것이다.

단일 칩의 미세화만으로는 한계에 봉착한 지금, 젠슨 황은 그 돌파구로 '극한의 코디자인(Extreme Co-design)'을 제시했다.

극한의 코디자인이란 CPU, GPU, 통신 칩(NIC), 스위치, 냉각 시스템 등 6개의 핵심 요소를 개별 부품이 아닌 처음부터 하나의 거대한 유기체처럼 설계하는 방식이다. 부품 간의 병목을 원천 차단하고 시스템 전체의 효율을 극대화해야만, 둔화된 무어의 법칙을 뛰어넘을 수 있다는 엔비디아의 기술적 타개책이다.

이 철학이 집약된 것이 바로 차세대 플랫폼 베라 루빈(Vera Rubin)이다. 베라 CPU와 루빈 GPU, 그리고 이를 초고속으로 연결하는 NV링크 6 스위치가 마치 하나의 칩처럼 유기적으로 통합된 거대 AI 시스템이다.

베라 루빈의 특징으로 젠슨 황 CEO가 특히 강조한 것은 블루필드 4 DPU를 활용해 랙 내부에 초고속 컨텍스트 메모리 스토리지(KV Cache)를 직접 배치하는 설계였다.

최근 주류가 된 추론형 AI는 답변을 내놓기 전에 수많은 생각의 사슬(Chain of Thought)을 꼬리지어 만들어 낸다. 이때 AI는 긴 문맥을 끊임없이 기억하고 참조해야 하는데, 메모리가 멀리 있으면 데이터를 가져오느라 GPU가 멈추는 병목 현상이 발생한다. 엔비디아는 저장소를 연산 장치 바로 옆에 붙이는 설계를 통해 이 지연 시간을 없애고, AI가 막힘없이 긴 호흡의 추론을 할 수 있는 환경을 구축할 수 있었다고 강조했다.

● 기술의 무한 루프: 엔비디아가 만드는 진화의 엔진

기조연설을 마무리하며 젠슨 황 CEO는 이 모든 기술적 성과를 관통하는 하나의 거대한 내러티브를 완성했다. 바로 기술의 순환 구조(The Virtuous Cycle)다.

그의 논리는 명쾌하면서도 압도적이다. 엔비디아는 더 강력한 칩(베라 루빈)을 만든다. 이 칩은 현실과 똑같은 완벽한 가상 세계(코스모스·옴니버스)를 구동한다. 그 가상 세계 속에서 AI는 더 효율적인 칩 구조와 더 똑똑한 로봇을 설계하고 훈련한다. 이렇게 탄생한 차세대 기술은 또다시 더 강력한 하드웨어를 만드는 기반이 된다.

즉, 엔비디아가 만드는 것은 단순한 반도체가 아니라 '더 나은 미래를 스스로 설계하는 엔진'인 셈이다. 하드웨어의 발전이 소프트웨어의 한계를 깨고, 진화한 소프트웨어가 다시 하드웨어의 혁신을 이끄는 무한한 상승 나선이 바로 젠슨 황이 그리는 AI 시대의 청사진이라는 것이다.

댓글 (0)

댓글 작성

댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.

로그인하기