호주 5년 평균 39% 성장세...올해 우리나라 태양광 40%'↓'

신재생에너지와 관련 태양광 발전이 호주에서는 급증세인데 반해 우리나라는 거꾸로 급감하면서 관련 업체들의 어깨가 쭉 늘어져있다. 문재인 정권에서 급성장했던 국내 태양광 발전이 정부의 재원 지원 축소 등으로 절반 가량 감소세를 보이고 있다.

16일 한국무역공사(이하 'Kotra')에 따르면 발전전력 100kW 미만의 소규모 태양광 발전이 호주의 신재생에너지 시장에서 블루칩으로 급부상하고 있다. 소규모 태양광 발전 시설은 지난해 총 신재생에너지 발전량의 24.9%(1/4)을 차지하며 수력 발전을 누르고 2위로 올라섰다. 지난 5년 간 연평균 39%의 높은 성장세다. 지난해에만 38만 9577대의 새로운 소형 태양광 발전 시스템이 설치됐다. 이는 총 3.3GW 용량에 달하는 수치로 5년째 신기록을 갱신하고 있다.

호주의 소규모 태양광 발전 설비 수의 급격한 증가 요인은 ▲태양광 기술의 꾸준한 발전과 그에 따른 가격 하락 ▲태양광 에너지 설비의 높은 효용성 ▲호주 정부의 소규모 태양광 설비 지원책 ▲상향 조정된 주택 에너지 효율 등급 등 4가지로 압축된다.

지난 10년간의 노력으로 현재 상용중인 태양광 모듈의 효율은 15%~23% 정도이다. 텐덤(tendem) 태양광 전지와 같은 차세대 기술들이 꾸준히 개발되고 있다. 호주국립대학교(Australian National University)의 연구를 통해 2020년 텐덤 태양광 효율 27.7%를 달성하는 데 성공했고, 이를 기반으로 개발 및 상업화를 위해 세계 시장과의 치열한 경쟁에 나서고 있다.

기술적 성장과 더불어 호주 정부의 지속적인 지원정책과 공장 자동화 도입으로 지난 8월 평균가 0.98호주달러(약 882원)를 기록했다. 10년 전 와트 당 평균 태양광 패널 가격 2.4 호주달러(약 2160원) 대비 절반 이하로 비용이 줄었다.

소규모 태양광 패널의 경우, 수력 및 풍력 등의 다른 신재생에너지원에 비해 기후 조건에 따른 제약이 적고 동일 면적당 전기 생산량이 풍력발전의 4배, 바이오매스의 20배로 월등히 높다. 또한 정비 요소가 상대적으로 적고 유지비가 저렴해 다른 신재생에너지에 비해 각광 받고 있다.

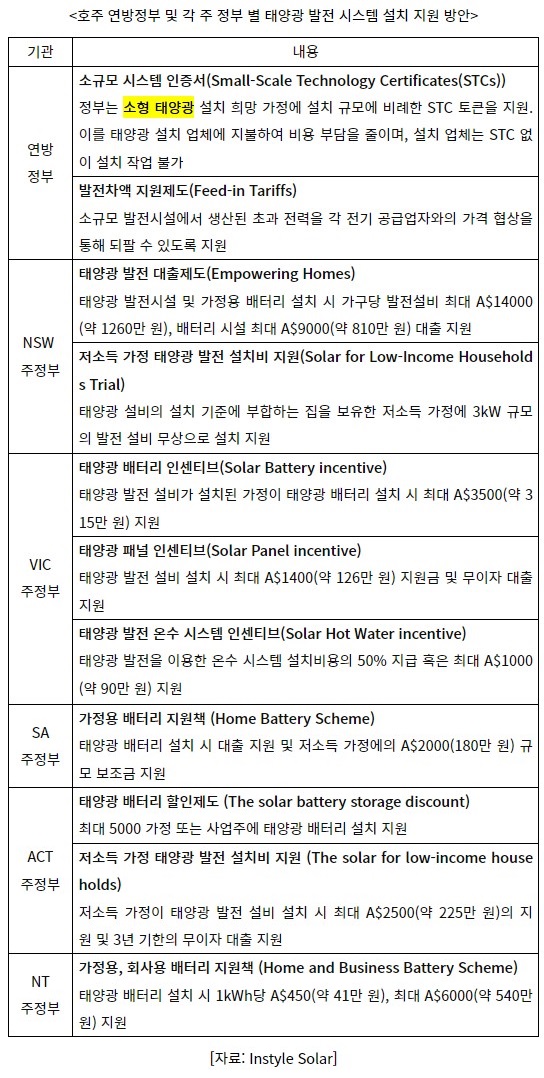

호주 연방∙주 정부의 상업용 및 가정용 태양광 발전시스템 설치에 관련한 활발한 지원책 역시 태양광 시장의 꾸준한 성장 요인이다. 재생에너지로 생산한 전기의 거래가격이 정부가 고시한 가격보다 낮은 경우 연방정부는그 차액을 지원하는 '발전차액 지원제도(Feed-in Tariffs)' 등을 펼치며 적극적으로 가정의 태양광 발전 시설 설치를 독려하고 있다. 주 정부 역시 태양광 패널, 배터리 및 관련설비설치에 대한 인센티브 혹은 대출, 저소득층가정에 공급 확대를 위한 저소득가정 지원책 등을 두고 있다.

호주 건축 법규 위원회(Australian Building Codes Board, ABCB)에서 호주 건축물의 건설 표준이던 건축코드(National Construction Code, NCC)를 재정비함으로써 10년 넘게 고수해왔던 NatHERS 등급을 6 스타(star)에서 7 스타(star)로 상향조정했다.

반면 현재 우리나라 태양광 시장은 새 정부 출범 이후 지원 축소와 시장 전반의 하락세로 발전 설비 수 감소가 두드러진다. 지난 1일자 한국 에너지공단 발표에 따르면 국내 태양광 발전 설비 수는 전년 대비 59% 수준에 그치며 40%이상 큰 폭으로 줄었다.

녹색에너지전략연구소의 최근 발표에 따르면 어수선한 국내 신재생 에너지 시장 상황에서도 소규모 태양광 발전 설비는 그동안 지적됐던 태양광 설비의 문제점인 부지 확보의 어려움, 계통 연계의 부담 등의 여러 문제를 보완할 수 있다. 정책적 지원이 적절히 따른다면 고용창출과 복지 혜택과 같은 상당한 사회경제적 이득을 기대할 수 있는 분야이다.

코트라는 "호주 소규모 태양광 시장에서 내로라하는 해외기업들이 각축을 벌이는 가운데 우리나라의 한화 큐셀과 LG 등 대기업들이 고품질, 고효율을 앞세워 호주 뿐 아니라 전세계에서 활약하고 있다"며 "호주는 태양광 패널 기술뿐 아니라 HEMS, BIPV, 가정용 ESS 혹은 관련 설비 및 기자재와 같은 태양광 발전 연계 시스템 제품의 꾸준한 수요와 성장이 예상된다"고 분석했다. 우리 기업들에게 호주 시장은 새로운 기회의 장이자 위축된 국내 태양광업계에 돌파구가 될 수 있을 것이라고 코트라는 덧붙였다.

- [초점] 스마트시티 프로젝트 ‘15분 도시’, 글로벌 스탠다드로 정착할까

- [스투/리포트] “온실가스 감축 늦어지면 열대·아열대 지역 '극심한' 더위 위험 직면”

- 지금 방문해야 할 도시로 뽑힌 20대 도시는?

- [스투/리포트] 지금 방문하고 싶은 세계 최고의 도시는 에든버러

- [스투/리포트] 해양 온난화 가속…2억 5천만 년 만에 최악의 해양 생물 멸종 우려

- 호주 애들레이드, 스마트시티 10년 마스터플랜 발표

- 호주 빅토리아 주, e-스쿠터 서비스…마이크로모빌리티로 ‘두 마리 토끼’ 잡는다

- 탄소를 줄이기 위한 노력…천연가스+녹색수소 혼합연료 제안

- 미래車에서 UAM까지..미래 모빌리티 한자리에

- 유니클로 부당광고..공정위 뒷북제제 '빈축'

- 농심, 축구장의 1.3배 규모 태양광 발전 설비 설치

- 뉴욕 대형 아파트 단지, '폐수열 회수+지열'로 에너지 해결

- LG CNS, 거점 오피스 48곳으로 늘려

- 동국제강, 친환경 컬러강판 개발.. 탄소배출 절반' ↓'

- 10월 ICT 수출'↓' 수입'↑'..무역수지 '반토막'

- GC녹십자 美 자회사 큐레보, 시리즈A1 추가 투자 유치

- '공기단축+탄소배출감소' 모듈러 주택 활성화 지원

- LG-GS家 바이오매스 친환경 에너지사업 '맞손'

- 태양광패널 재사용률 80% 이상으로 끌어올린다