국가가 재난 책임져야 70% 답해..지자체 10% 그쳐

지난 여름 있었던 강남홍수 사태와 이태원 할로윈 사고 등 자연적 또는 사회적 각종 재난에 따른 안전사고에 사회적 약자가 상대적으로 더 취약한 것으로 나타났다. 또 재난에 대한 책임은 국가가 적극적으로 나서야 한다는 답변이 70%대로 높았다. 지방자치단체가 책임져야 한다는 답변은 10%를 간신히 넘겼다.

검찰이 전날 이임재 전 용산경찰서장과 박희영 용산구청장 등 이들 기관의 간부급 직원에 대해 구속영장을 청구한 것은 여론과 엇나간 조치로 풀이된다.

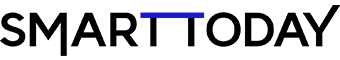

사회적 약자들은 재난과 관련한 대피소 위치 파악, 재난 안전 교육 이수 또는 보험 가입 등 재난과 관련한 다양한 정보 제공 등에서 상대적으로 소외되고 있기 때문이란 조사 결과가 나왔다.

21일 여론조사기관 한국리서치에 따르면 월평균 가구소득의 경우 자연 및 사회재난의 구분 없이 500만 원 미만 응답자 대비 월평균 가구소득 500만 원 이상 응답자가 ‘재난·안전 교육 이수’ 등에서 10%p 이상 잘 되어 있는 것으로 나타났다.

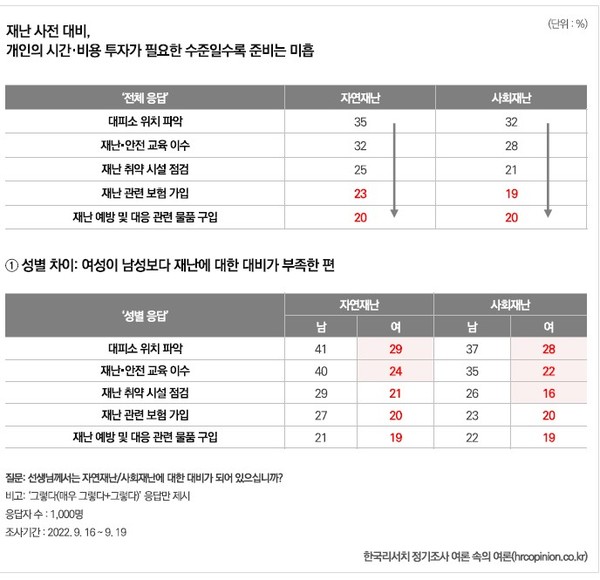

연령대 별로도 차이가 있었는데 자연 및 사회재난의 구분 없이 대부분의 재난 대비 항목에서 60세 이상 고연령층이 20대 응답자보다 재난 대비가 미흡했다.

특히, ‘재난·안전 교육 이수’ 부분에서는 20%p 이상 격차가 있었다. ‘재난 예방 및 대응 관련 물품 구입’ 항목에서는 2배 이상 응답 차이가 벌어졌다.

재난 상황에서 더 빠른 대처가 필요한 고연령층이 오히려 재난 대비가 미흡해 국가 차원에서 관련 교육과 물품 지원이 필요하다는 지적이 나오고 있다.

국가 차원에서 국민들의 안전감을 높이고, 재난과 안전 사각지대를 줄여가야 한다는 의견도 높았다.

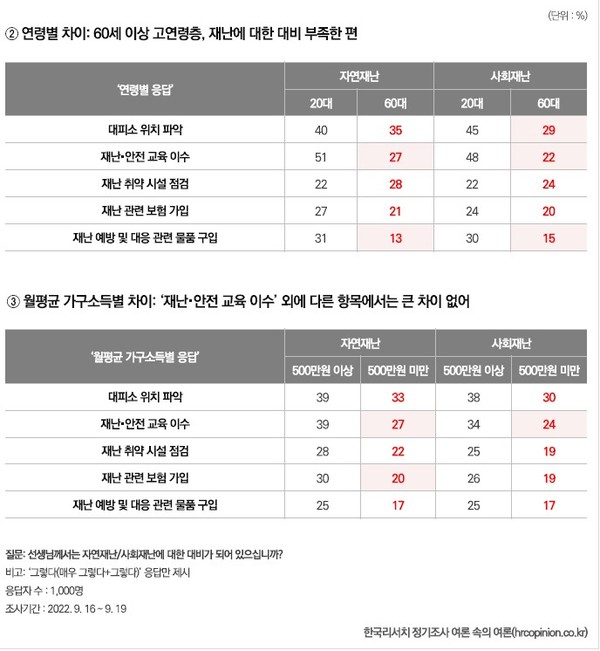

재난 발생시 책임주체를 묻는 질문에 대해 응답자의 70% 이상이 국가가 책임져 보상해야 한다고 답했다. 자연재난의 경우 72%, 사회재난 71%로 재난의 종류에 관계없이 대체적으로 국가가 재난해결자로 적극적으로 나서야 한다는 답변이 높았다. 지방자치단체에 대한 책임론은 10%대에 그쳤다.(자연재난 15%, 사회재난 16%).

이외 시설 및 장소 안전관리자에 대한 책임을 추궁해야 한다는 답변은 자연재난(10%), 사회재난(11%)로 나왔다. 재난 피해를 입은 당사자에 대한 책임을 추궁해야 한다는 답변은 자연재난(4%), 사회재난(2%)에 그쳤다.

재난 이후 회복 과정이 모두에게 평등하다고 생각하는 응답자는 전체의 35%에 그쳤다.

응답자 특성별로 살펴보면 월평균 가구소득 500만 원 미만 응답자(37%)와 월평균 가구소득 500만 원 이상 응답자(31%)의 차이뿐만 아니라 순자산 3억 원 미만 응답자(36%)와 3억 원 이상 응답자(30%) 사이에서도 유의미한 차이가 나타나지 않아 소득과 자산 등 경제적인 수준의 차이가 불평등을 판단하는 기준으로 작용하지는 않았다.

그러나 정부 재난 대응 신뢰도가 높은 응답자일수록 재난 이후 회복 과정에 대해 평등하다고 응답한 비율(55%)이 정부 재난 대응 신뢰도가 낮은 응답자의 응답(21%) 대비 30%포인트 이상 높았다.

재난 불평등이라는 국민들의 인식을 개선하고 불평등의 격차를 좁혀나가기 위해서는 국가 차원의 재난 대응 신뢰도가 높아져야 한다는 것을 보여주고 있는 것이다.

이번 조사는 지난 9월 16일~19일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 진행됐다. 95% 신뢰수준에서 최대허용 표집오차는 ±3.1%p이다.