|스마트투데이=이재수 기자| 수도권 주택사업경기전망지수가 한달새 큰 폭으로 추락했다. 10·15 정부의 고강도 부동산 대책이 나온 이후 대출 규제 강화와 규제지역 확대가 동시에 이뤄지면서, 부동산 심리에 그야말로 얼음물을 퍼부은 격이다.

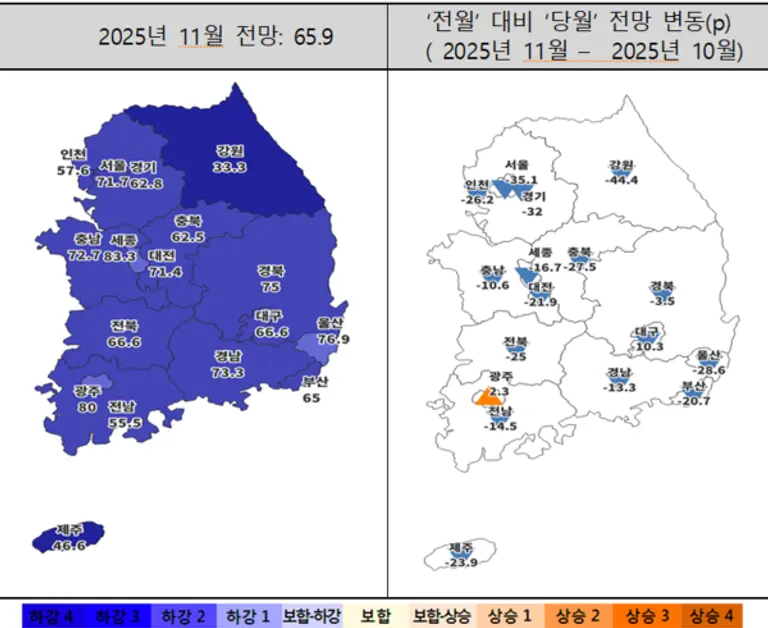

주택산업연구원(이하 주산연)이 12일 발표한 ‘11월 주택사업경기전망지수(HBSI)’에 따르면, 11월 전국 주택사업경기전망지수는 65.9로, 전월(86.6) 대비 20.7포인트(p) 하락했다. 수도권과 비수도권 모두 급락세를 보였다.

수도권은 64.1로 전월(95.1) 대비 31.0p 하락하며 전국 평균보다 큰 폭으로 떨어졌다. 서울은 35.1p(106.8→71.7), 경기 32.0p(94.8→62.8), 인천 26.2p(83.8→57.6) 하락해 모든 지역이 동반 하락세를 보였다.

서울 전역과 경기도 12개 지역이 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역으로 확대 지정되며 수도권 전반의 매수심리가 빠르게 위축된 모습이다. 실제로 대책 발표 이후 서울의 아파트값 상승폭이 둔화되고, 분당·과천·광명 등 규제지역으로 지정된 경기 주요 지역 역시 상승세가 축소되며 시장이 관망세로 전환됐다.

규제 시행 이전에는 '막차 수요'가 몰리면서 단기 과열을 보였으나 대책 시행 서울 아파트 거래량은 2679건(10월 6~15일)에서 564건(10월 16~25일)으로 78.9% 급감했다.

비수도권도 18.5p 하락…“수도권 냉각이 지방 심리까지 확산”

비수도권 지수는 66.3으로 전월 대비 18.5p 하락했다. 광역시는 73.8(-16.0p), 도 지역은 60.7(-20.3p)로 나타났다.

광역시별로는 울산 28.6p, 대전 21.9p, 부산 20.7p, 세종 16.7p, 대구 10.3p 각각 하락한 반면, 광주는 2.3p 상승(77.7→80.0)해 유일하게 플러스 전환을 보였다. 도 지역에서는 강원이 44.4p 급락(77.7→33.3)하며 하락폭이 가장 컸고, 충북(-27.5p), 전북(-25.0p), 제주(-23.9p) 등도 큰 폭으로 떨어졌다.

주산연은 “수도권 시장 위축이 비수도권 전망에도 부정적으로 작용했다”며 “지난달까지 회복세를 보이던 지방 시장도 심리적 위축 국면으로 전환되고 있다”고 진단했다.

다만 실제 시장에서는 다소 상반된 흐름을 보이고 있다. 10.15 대책의 규제 영향에서 벗어난 지방 주택시장에서는 부산·울산 등 주요 광역시를 중심으로 회복 조짐이 일부 포착되고 있다.

실제로 장기간 하락세를 이어오던 부산 아파트값이 최근 상승 전환했고, 해운대·수영구 등 인기 지역을 중심으로 일부 반등의 흐름을 보이고 있다. 광주의 아파트가격도 지난해 5월 이후 76주 연속 이어지던 하락세를 멈추며 보합세로 전환되었다. 이러한 흐름은 수도권 규제 강화에 따른 반사이익에 따른 결과로 풀이된다.

자금조달지수 73.4…규제·금리 부담에 13.1p 급락

11월 자금조달지수는 73.4로 전월 대비 13.1p 하락했다. 10·15 대책으로 투기과열지구 확대 지정, 조합원 지위양도 제한, 재당첨 제한 등으로 정비사업이 지연되고, 강화된 대출 규제로 분양시장 자금 흐름이 둔화된 것으로 보인다..

또한 10월 한국은행의 기준금리 동결로 금리 인하 기대감이 약화되면서, 사업자들의 자금조달 부담이 더욱 커진 점도 지수 하락을 이끌었다.

자재수급지수 96.6…원자재 안정세로 소폭 상승

반면 자재수급지수는 96.6으로 전월 대비 3.2p 상승했다. 건설 원자재 가격이 안정세를 유지하면서 자재비 부담이 완화된 덕분이다. 8월 기준 원재료 물가는 전년 동월 대비 7.5% 하락, 중간재 물가도 안정세를 이어갔다. 시멘트와 철근 등 비금속·철강 자재의 가격이 낮아지며 건설비용 부담이 줄었다.

다만 원·달러 환율이 7개월 만에 최고 수준으로 상승하면서, 향후 수입 자재비용 부담이 다시 커질 가능성이 있다고 주산연은 덧붙였다.

주산연 관계자는 “10·15 대책 이후의 거래 급감과 심리 위축이 일시적인지, 장기 침체로 이어질지가 향후 시장의 핵심 변수”라며, “PF 건전성 강화 정책과 병행해 주택공급 회복을 위한 제도적 보완책이 시급하다”고 강조했다.

댓글 (0)

댓글 작성