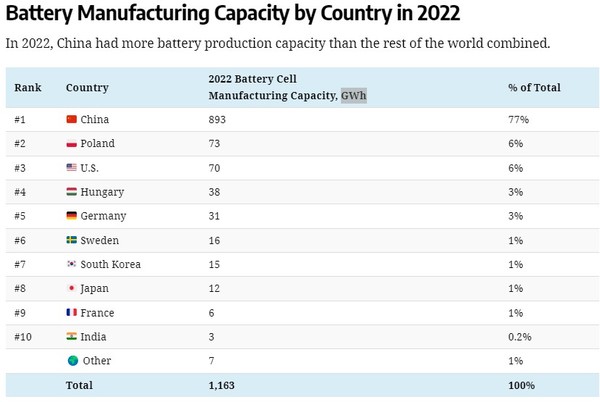

작년 중국의 배터리 생산능력 77% 차지..한국 1% 그쳐

중국이 전기차 배터리 생산능력에서 흔들림 없는 독주 체제를 갖추고 있다. 배터리 셀 생산 능력을 나타내는 가가와트아워(Giga Watt Hour, GWh)의 중국 점유율은 77%를 기록하고 있다. 미국이 인플레이션저감법(IRA)이라는 긴급 카드를 꺼낸 배경이기도 하다. 전세계 배타리 M/S 7위인 우리나라 생산능력은 15GWh로 점유율이 1%에 그친다. 국내 전기차 배터리제조사로는 LG에너지솔루션 SK온 삼성SDI 등이 대표적이다.

20일 글로벌데이터인포그래픽업체 비주얼 캐피탈리스트(Visual Capitalist)에 따르면 중국의 이같은 사실상 독점 체제는 2027년까지 계속될 것으로 보인다. 미국의 IRA 시행 등으로 중국의 점유율은 이후 점차 낮아질 전망이다. 세계 리튬이온 생산능력은 향후 5년간 8배 가량 증가할 것으로 예상됐다.

중국은 전 세계 제조 용량의 77%에 해당하는 900기가와트시에 가까운 배터리 생산시설을 갖추고 있다. 세계 10대 배터리 제조업체 중 6곳이 중국업체이다. 중국이 이처럼 배터리 시장에서 우위를 가지고 있는 배경에는 금속 채굴에서 전기차 생산에 이르기까지 이어진 전기차 공급망의 수직적 통합 영향이 크다. 중국은 지난 2021 기준 전세계 전기차 판매량의 52%를 차지할 정도로 전기차 보급이 활발하다.

폴란드는 중국의 1/10분 미만의 용량으로 2위를 차지하고 있다. 이 외 LG에너지솔루션의 브로츠와프 기가팩토리를 유치하고 있는데, 이는 유럽 최대 규모이자 세계 최대 규모다. 전체적으로 유럽 국가들(비유럽연합 회원국 포함)은 2022년 전 세계 배터리 제조 능력의 14%를 차지했다.

최소 배터리 분야에서 전세계가 사실상 중국의 그늘아래 살고 있다해도 과언이 아니다. 미국은 리튬이온 강국 중 하나로 지난해 중서부와 남부에서 8개의 배터리 공장을 가동중이다.

5년 뒤 중국의 점유율은 69%대로 8%p 떨어질 것으로 전망된다. 대신 미국과 독일의 점유율이 각각 10%로 6%대로 대략 2배씩 커질 전망이다.

미국은 향후 5년 안에 배터리 생산 시설을 10배 이상 늘릴 계획이다. 인플레이션저감법(IRA)의 전기차 세액공제는 국산 소재로 만든 전기차에 보상을 해 배터리 제조에 인센티브를 주겠다는 내용을 골자로 하고 있다. 포드, 제너럴모터스(GM)와 함께 도요타, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등 아시아 기업들이 최근 몇 달간 미국 배터리 제조에 대한 투자 계획을 발표했다.

유럽은 2027년에 배터리 생산 상위 10개국 중 6개국을 유치할 것이다. 유럽의 현재와 미래 배터리 공장은 독일의 폭스바겐, 중국의 CATL, 한국의 SK이노베이션 등 국내외 기업들이 혼재해 있다.

그럼에도 북미와 유럽의 성장세를 떠나 중국의 독주는 타의 추종을 불허한다. 배터리 제조가 중요하지만 퍼즐의 한 조각일 뿐이다. 리튬, 전해질, 분리막, 양극, 음극 등 전지를 구성하는 대부분의 부품과 금속이 주로 중국산이다. 따라서 중국의 높은 시장 지배력에 맞서는데는 상당한 비용이 소요될 전망이다. 블룸버그에 따르면 미국과 유럽은 2030년까지 완전한 현지 공급망으로 자체 배터리 수요를 충족시키기 위해 각각 870억 달러와 1020억 달러 투자를 감당해야만 한다.

- SK온, 美 소재업체와 음극재 공동개발.."IRA를 기회로"

- 작년 상품수익률 1위는 석탄..금값 '제자리'

- 골드만삭스가 테슬라 낙관한 이유...주가 7.4% ↑

- 지난해 전세계에서 팔린 차 10대중 1대는 '전기차'

- 새해 주목할 스마트시티 '화두' 네가지

- 제대로 된 전기차 언제?...토요타 "구형차를 친환경차로 전환"

- 중국, 한국·독일 제치고 세계 2위 자동차 수출국 됐다

- 올해 '하얀석유' 리튬 가격 오르나 떨어지나

- LG엔솔, 혼다와 미 배터리 합작법인 공식 설립

- 미국 신차가격 고공행진 중...고급차가 견인했다

- 테슬라 기가팩토리, 한국 대신 인도네시아 '낙점'

- TI, 전기차 주행시간 끌어올린 배터리셀 출시

- 대한항공, 꽃피는 3월 유럽 4개 도시 운항 재개

- 이상기후가 일상이 된 미국..시장 97% 재해 우려[스투/리포트]

- 아일랜드, 고속도로 60km 간격으로 EV충전소 구축